Revelación del Mar

Francisco Alonso Luengo

|

Para mi es todo un honor haber recuperado este relato escrito por mi padre, Francisco Alonso Luengo

q.e.p.d., en la década de los 40 del pasado siglo. Desgraciadamente, por más que

hemos investigado tanto mi hermano Juan como yo, nos ha sido imposible averiguar

dónde y en qué fecha se publicó, si es que se publicó, razón por la cual

agradeceríamos inmensamente, cualquier

aclaración al respecto.

Así mismo, quiero dar las gracias a mi hermano Juan por haberme

ayudado en la depuración del texto, en la reseña biográfica de nuestro padre y

en la recuperación de buena parte de las fotografías.

Paulino Alonso Panero

Tenerife, Mayo-Junio de 2006

NOTA:

En el original hay una serie de recomendaciones hechas por mi

padre sobre las fotos a poner en los distintos capítulos, fotos que han sido

recuperadas en su mayor parte por mi hermano Juan y alguna por mi. No obstante, las he

complementado con otras de distintas procedencias y que espero no desmerezcan. Todas ellas podrás verlas en

mayor tamaño señalando con el ratón en la imagen correspondiente. En las que no

aparezca el "copyright", se supone que estará en la Web de procedencia.

ÍNDICE

Cuando el espíritu, recogido en sí mismo, se dispone a gozar de uno de los más altos bienes que la generosidad divina pusiera de modo permanente a su alcance, a deleitarse creando ilusiones e

imaginándolas cumplidas, es,

sobre todo, la llamada de lo desconocido y la seducción de lo distinto lo que mueve sus deseos. Suspira, en ese trance, el caminante, por el descanso nunca alcanzado; el sedentario, por la larga jornada a través de paisajes que sus ojos jamás vieron. Se evade la mente absorbida por las pugnas crematísticas hacia

limpios horizontes de imposible poesía; ansía, también, el poeta, asentar sobre aladas estrofas la seguridad económica cotidiana. Sueña el mediocre con vida fastuosa, y el opulento con existencia tranquila y recatada. Anhela el alma a la tierra encadenada alzarse a la contemplación divina.......Y al choque de esos, unas veces persistentes, otras desarticulados, esporádicos impulsos, el mundo se mueve, la historia se crea, los pueblos se levantan o se hunden.

En esas evasiones hacia lo ignorado, el factor geográfico late casi siempre en el fondo o en la superficie, cuando no domina sobre el conjunto, de toda la construcción imaginativa. Se siente el alma llamada por la aventura presentida y la nueva existencia imaginada, pero también por el ideal escenario desconocido en que una y otra serán vividas. La historia entera, con

sus grandiosas migraciones de pueblos, con sus constantes desplazamientos de individuos, está en gran parte tejida sobre esa trama geográfica. Y de todas las llamadas de los nuevos e ignorados horizontes, ninguna resuena con mayor potencia, con más

atrayente canto, que la llamada del mar al espíritu de tierra adentro que nunca la espuma de las ondas contemplara.

-----------------------------------------------

El niño es de tierra adentro. Es su tierra, tierra de transición, de

contrastes, de contacto de la alta montaña y la llanura dilatada. Tierra de

arroyos y de ríos, de cascadas y de remansos. De picos pelados y de

arboladas laderas, de paramos hostiles y de riberas fecundas, de verdes

viñedos y de praderas jugosas, de anchos trigales y de huertas regaladas, de

lana trashumante y de leche y manteca sedentaria. Tierra rural y fabril, de

frutos y carbón, de cultivos, minas y talleres. Tierra llana y quebrada,

parda y verde, seca y regada, dulce y recia, hosca y riente. Tierra que casi

todo lo tiene salvo costas al mar sin límites. Tierra suma y compendio del

paisaje y de la vida de una gran parte de la grande y varia España... Bella,

armoniosa, noble, amada tierra leonesa... No hay en la sangre del niño sales marineras. Si una de las ramas de su linaje

viene de Vasconia, el árbol que la nutrió sentaba sus raíces en la única de las

Provincias que el mar no conoce. Las otras proceden todas de comarcas de León, de la provincia o del reino, más alejadas aun de la linde marina. Tampoco hay sales marineras en los linajes de miles de sus paisanos, que como él desde niño con el mar soñaron. ¿Cuantos, cuantos cruzaron el Océano camino de vida nueva y de nuevas empresas - montañeses y maragatos de la Argentina, de Méjico, de Cuba, de América toda - se afincaron en otras tierras españolas, por el mar bañadas - maragatos de Galicia - o simplemente hallaron permanente sustento en otras ciudades, traficando con dones de la aguas saladas - pescadores leoneses de Madrid - cual si todos sintieran presididos sus afanes por el signo de las ondas? Cierto que son comarcas de suelo pobre, de clima duro, de hogares prolíficos,

las que en la provincia proyectan mas reiteradamente sus hijos a los ámbitos de América y España. Mas son también, esas comarcas, las de relieve más abrupto, o de suelo siquiera accidentado; en las que la alta montaña o la ondulada colina impiden la visión dilatada de la ancha llanura, trasunto del mar inmenso, que en otras partes de la provincia impera; y donde

los ríos son todavía arroyos que no pueden sostener leve barquichuela, ni sugerir, con

algún amplio remanso, una imagen reducida de la infinita llanura liquida. ¿No es también, con el motivo económico, la seducción de lo distinto lo que origina el impulso emigrante?

En la pequeña ciudad de tierra adentro, frontera de la montaña y el llano,

separada del mar por dilatada y alta cordillera, el niño cuyo linaje no tiene

raigambre marinera, cuyos ojos nunca contemplaron la espuma de las olas, ni

siquiera vieron un ancho río o un pequeño lago, sueña con el mar sin orillas.

Relatos de piratas y capitanes, nombres incomprendidos de palos y velas,

fantásticas geografías de islas misteriosas, son su mejor alimento. Siente el

niño el orgullo de saber que su padre quiso un día ser marinero, aunque el deseo

se le frustrara (como andando el tiempo frustraríase, por no ser sus ojos tan

agudos como el mar requiere, el mismo anhelo de su hermano menor, otro varón de

su sangre no marinera y tierra adentro criado). Y piensa hoy el hombre, que acaso

en la admiración sin límites que para su viejo y ausente tío el niño guardaba, no influyesen los altos cargos que el anciano pariente ocupó un tiempo, ni

aquella fotografía en que formaba grupo con los monarcas, tanto como sus viajes

por mar camino de apartadas islas, un día españolas, o de otras mas cercanas,

que son pedazo de España siempre; y como aquellas caracolas que trajo del

Oriente lejano, a las que el niño acercaba admirado al oído para escuchar el

sordo rumor de las olas. Esperaba el niño con estremecido anhelo la llegada de

aquellos primos que habrían de venir de América, para que colmasen sus ansías

con infantiles relatos del viaje y fantásticas descripciones de la nave

portadora.

De todo lo que su hermano mayor, como él aun niño, después de su

estancia en Madrid, tantas veces, a su modo, le describiera, no eran los altos

edificios, ni siquiera el monstruo antediluviano del museo, sino el vaporcito

del estanque del Retiro, lo que más le fascinaba. Y cuando este mismo hermano

fue al fin llevado por su padre hasta el mar grande y verdadero, y trajo, como

preciosa prueba del corto viaje costero realizado, aquella fotografía hecha a

bordo de un vapor de alta chimenea, llenose el niño a la vez de limpia envidia y

de noble orgullo.

En el verano, en el campo, el canal que cruzaba la finca, le

atraía, como a sus hermanos, hasta que en el estiaje se secaba. Surcarlo

sobre unas tablas era su más ilusionada esperanza. Tan ilusionada que sus

manos inexpertas, quisieron con las de sus hermanos, construir una barquita,

que se anegó antes de dejar la orilla. Y cuando su padre, aquel padre de

tierra adentro que deseara un día ser marino, conmovido ante el noble

fracaso, dio el encargo al carpintero, y viose el niño al fin empuñando su

remo sobre una lancha de fondo plano que flotaba en las tranquilas aguas, el

canal convirtiose en boca de caudaloso río abierta al mar inmenso; la leve

franja arbolada de sus orillas, en selva enorme y temerosa; los hermanos y

amigos, en compañeros de viaje y aventura por islas y mares de ensueño.

Para entonces ya había llegado, o estaba al llegar, el grande, solemne y

esperado momento. Pienso que al hombre de la costa, arrullado por el mar desde

la cuna, que se encuentra con el mar familiarizado sin poder recordar su

contemplación primera, le niega el mar su mejor regalo: el regalo de esa primera

contemplación ofrecida a quien en larga espera anheló su conocimiento. Sólo el

niño, el hombre, o la mujer, de tierra adentro, sabe del supremo goce de esa

iniciación marinera que llega cuando el espíritu se halla preparado por años de

insatisfechos deseos, de iluminadas esperanzas que el mar nunca defrauda.

No puedo, no intento siquiera, describir el primer abrazo del niño con el mar. Sólo

sé que el niño, ya hecho hombre - un cuarto de siglo ha transcurrido - está

ahora asomado a una ventana de su morada cuyo jardín casi lamen las olas.

El mar, otras veces de cambiante verde, plomizo, rizado de blanca espuma, se ofrece

ahora vestido de continuo azul, sólo cortado por la ancha franja de intranquila

plata que finge el sol con su reflejo.

La bahía, abierta al Mediodía, extiende a un lado y a otro

sus perfiles. Verdes laderas salpicadas de viviendas, secas colinas que el

sol dora, jardines olorosos siempre florecidos, son sus orillas.

A lo lejos, el promontorio que por el Este la cierra, destaca la gama de sus tonos

grises, blanquecinos, rosados, sobre los azules de mar y cielo y el verde

oscuro de la arboleda. ( ¿Por qué la visión de este promontorio lleva el

espíritu del niño de ayer, hoy hombre, hacia las costas y colinas que allá,

al otro extremo de este mismo mar ilustre, Ulises contempló, si jamás sus

ojos las vieron? )...

Sólo sé que el niño de ayer, hoy hombre, que está ahora

asomado, cara al mar, a una ventana de su morada, tiene a su hijo - aquí

nacido, pero de madre cuya estirpe tampoco es marinera - en los brazos. Y

que quisiera huir de aquí, huir de toda esta belleza antes que el espíritu

de su hijo, ahora todavía dormido, despierte y alcance a retener la imagen

del mar amado; para que así el niño de hoy pueda también un día gozar en

toda su plenitud, como gozó el niño de ayer hoy hombre, del grande, solemne

y anhelado momento de la primera visión consciente del mar durante años

esperado.

Después del grande, solemne y esperado momento de la primera contemplación del mar, cuyo conocimiento durante años de incolmadas ilusiones y de cálidas esperanzas anhelara, el niño de tierra adentro pudo acercarse al puerto de aquella ciudad de la costa cántabra, todavía poseído del pasmo del estupendo suceso, y contemplar de cerca las embarcaciones. No tan cerca como el deseo pedía, porque la solicitud dos veces paternal del abuelo que a su lado velaba, estremecíase imaginando un fatal resbalón sobre las oscuras aguas.

Pero allí, frente a él, pegados al muelle, había vapores, verdaderos,

auténticos vapores, con sus mástiles, sus chimeneas, sus ventiladores, y sus

salvavidas colgados de las barandas. Por la escala de uno, subían pasajeros,

envidiados y fabulosos mortales a los que el viento y las ondas habrían ya

entregado o irían a ofrecer todos sus secretos. Al lado de otro, trepidaba

una grúa y se afanaban los cargadores, mientras la oscura abertura de la

bodega tragaba fardos y cajas. En un rincón reposaba un grupo de lanchas con bellos nombres de mujer. Más afuera, un balandro, hermano mayor de aquellos que sus manos tantas veces acariciaron, surcaba, leve y alado, la bahía, dibujando su claro velamen sobre el

limpio cielo de julio. Un aplastado remolcador se movía al encuentro del blanco, enorme, majestuoso vapor que lentamente avanzaba hacia tierra, llenando todo el ámbito con su gloria...

Mas la ciudad costera era tan sólo una escala en el viaje; y a la mañana siguiente, el tren llevó al niño y al abuelo a parajes que al mar ya no se asomaban, aunque hasta ellos llegase el aliento salobre de las olas. Otra vez el mar, en la vuelta. Cuando el abuelo, sentado en sombreado banco, interrumpe su lectura, y, no viendo al niño que hace un instante estaba allí al lado, se lanza angustiado en su busca, lo encuentra, tras breve pesquisa, pegado, ahora si, pegado al costado de un buque, sumido en contemplación muda y extasiada.

Entonces, el abuelo de tierra adentro, aliviado, sonríe bondadoso, obtiene licencia de un marinero complaciente, y penetra con el niño de la mano en el buque atracado al muelle. Sólo una rápida vuelta, la breve visión de un corto pasillo bordeado de puertas de camarotes, y, al fondo, en el recuadro de la salida, un trozo de la cubierta de aquel pequeño carguero. Mas el niño había pisado ya tablas que flotaban en el agua salada, y sobre este nuevo y portentoso suceso podía ya crear otro mundo cordial y quimérico.

Después, en otra ciudad costera de aquel mismo mar norteño, la visita a un buque anclado en medio del puerto. Cuando, sin

oír las voces queridas que aconsejaban prudencia, trepaba el niño por la alta escala, presentía que cada peldaño subido le acercaba a la cima de sus anhelos. Y la brisa le traía música de triunfo y tiempo de gloria cuando suavemente pasaba sobre la pequeña lancha motora, en el regreso desde el puerto nuevo al muelle antiguo y pescador de aquella ciudad marinera...

¡Ay, como sonaban ahora familiares, en el retiro de tierra adentro, los viejos y queridos términos marineros, que, sin embargo, el niño, ya casi adolescente, continuaba sin poder descifrar! ¡Con qué agilidad ahora se movía entre heroicos abordajes y gloriosos naufragios! ¡Con cuanto aplomo atracaba en los lejanos puertos de Oriente! ¡Con cuanta seguridad recorría geografías exóticas y misteriosas!

Quedaba aun por llegar la confirmación definitiva, la salida al mar simple y puro, sin apoyo de costas, al mar elemental y sin orillas.

-----------------------------------------------

Llegó cuando el niño era ya un joven, hombre casi. Pero, entre tanto, el joven de tierra adentro había estudiado cosas del mar con cariño. Cuando acercose el trance de elección, había escogido un rumbo que podía llevarle un día a cruzar los mares y a vivir en tierras y ciudades lejanas, tantas veces confusamente deseadas; y que exigía, por de pronto, conocer lenguas y vidas de otros países, saber de las aguas, los vientos, los dones y los trabajos de todas las tierras del mundo; de los caminos, los altos y las encrucijadas por donde discurren y reposan las embarcaciones que surcan todos los mares. Ya de antes sabía que el mar ofrece carnes blancas y rosadas, que por el mar

van y vienen los frutos de los campos y los productos de las fábricas. Mas sólo entonces le fue aclarado el exacto sentido del tráfico de las naves. Sólo entonces supo conscientemente, y pudo sobre ello meditar, que de los anchos caminos marítimos pende la prosperidad y la vida misma de muchos pueblos; que de la posición en los mares, de una costa extensa y articulada, un manso río que continúa tierra adentro la vía marinera,

un estrecho, una isla o un punto de apoyo en las rutas de las embarcaciones, pueden derivar las naciones el bienestar y la riqueza, y también el poder y la gloria. Reparó entonces en que el mar, manantial inextinguible de ilusión, de belleza, de pura poesía, da también a los hombres y a los pueblos que lo comprenden y aman, la abundancia, la potencia y la jerarquía. Y abriose así, en la historia de la relac1ón del niño, del joven de tierra adentro, con el mar,

una nueva era: la del mar como fuente caudalosa de recursos y de poder, sin dejar jamás de serlo de ilusión y de belleza.

Habíale el mar ofrecido, con su visión, toda la hermosura y poesía imaginadas. Ahora elaboraba el joven de tierra adentro una nueva teoría de presentimientos y suposiciones acerca del poder y la riqueza que el mar otorga. ¿Estaría también la realidad de acuerdo con la magnitud de las nuevas creaciones imaginativas?

El estudio llevó al joven allende las fronteras. Cruzó suelo extranjero, surcó entre niebla breve brazo de mar, y encontrose pisando tierra de la grande Isla cercana al Cont1nente. Hallábase ya en el reino de las ondas. Aquel país, él lo sabía, extraía del mar su grandeza.

Fue nación próspera y poderosa cuando supo ganar del mar los favores. Más de una vez en su historia fue capaz de abatir la potencia de casi todo un continente, tan sólo porque el coloso no tenía el mar de su lado. El joven lo sabía. Pero el destino traíale ahora allí, al mismo corazón del reino de las ondas, para que mejor los percibiese.

Durante algún tiempo residió en un puerto del Norte de aquel país, situado en la costa que miraba al Continente. Un ancho y oscuro río traía al mar tierra adentro. Bajo los altos puentes pasaban embarcaciones que arbolaban todas las banderas. El carbón de la región partía en las bodegas de los buques hacia los más alejados confines. Desde la ciudad al mar, las orillas del río florecían en fábricas cuyas manufacturas llegarían, sobre las olas, a todos los mercados del mundo, en astilleros que lanzaban al agua naves que cortarían todos los meridianos y paralelos...

Después, en su regreso hacia el Sur, visitó la ciudad inmensa, cabeza de aquel

reino y de un dilatado imperio por el mar ligado. Otro río, tranquilo, ancho y

oscuro, traía, allí también, a las naves tierra adentro. Bosques de mástiles poblaban sus aguas. Montañas de cajas,

de fardos y bultos, llegados de todos los rincones del ancho mundo, llenaban

los muelles y los almacenes. Para una parte considerable de aquellas

riquezas, el puerto y el país no eran el final de su carrera, sino un

céntrico y grandioso mercado de distribución que las reexpediría hacia

extranjeras y muchas veces apartadas tierras. Otra parte llegaba para

alimentar las fábricas y talleres cuya producción habría después de rodar

por los más alejados caminos. Como una bomba

colosal de potencia fabulosa, el puerto aspiraba e impelía una corriente

inmensamente caudalosa de riqueza, cuyo riego vivificaba al país entero y lo

hacia grande, próspero y poderoso...

Todo aquello, aquel país y sus puertos, ofrecía la más cumplida prueba de la

certeza de los presentimientos y las creencias que, sobre la riqueza y el poder

que el mar otorga a los hombres y a los pueblos que saben comprenderlo y amarlo,

el joven había cultivado. Tampoco aquí el mar había defraudado sus más

grandiosas suposiciones. Era, pues, cierto e indudable, que el mar, fuente de

ilusión y de belleza, brindaba también la riqueza y la gloria en grado

ilimitado...

Y sin embargo, esto, cuya prueba estaba allí a su lado, casi

más bien lo admitía que lo comprobaba. Es que la misma grandiosidad de los

hechos movía a confusión el ánimo aun no bien preparado. El joven se sentía

arrastrado por la caudalosa corriente, sin poderse detener a examinar con

calma las orillas; envuelto por el torbellino, que no le permitía mantener

la cabeza sobre las aguas agitadas durante el tiempo preciso para adquirir

una visión analítica y ordenada del conjunto...

Llegaba la hora del regreso a la tierra madre. Ahora quiso el joven volver por los anchos caminos marineros, para recibir así la confirmación definitiva, con la salida al mar simple y puro, sin mezcla de costas, al mar

elemental, inmenso y sin orillas. Y quiso el destino que aquel nuevo fasto de la historia de su relación con el mar, llegase sobre un buque que, si arbolaba bandera de aquel reino que las aguas hicieron rico y poderoso, había recibido por nombre el de una región de su patria, vecina de aquella en que él naciera; nave que conocía los puertos españoles atlánticos, peninsulares e isleños, y que había llevado hacia el Sur, camino de las Hispanias transmarinas, a muchos de sus compatriotas.

En aquel buque casi familiar, aquella tarde en que por vez primera se vio circundado de horizonte marino, asomado a la borda, frente al sol que se hundía, el joven soñaba con volver a encontrarse así un día, rodeado de mar sin orillas, junto con su amada compañera. Y años después, el Señor que creó los mares había de permitir, generoso, que una vez más se vieran cumplidas sus esperanzas.

Los ojos inexpertos del niño y joven de ayer, ahora ya hombre, los ojos

inexpertos del hombre de tierra adentro, que hacía ahora tan solo su tercera

travesía, no lo percibían. Tampoco alcanzaban a verlo los no más avezados de su

dulce y amada compañera, que el Señor, generoso, había permitido que estuviera allí a su lado, para que se cumpliesen viejos y queridos sueños. Mas los isleños que regresaban a su tierra, lo veían, acaso más bien lo presentían, entre las nubes que cerraban el horizonte. Al atardecer, por fin, la brisa descorrió el velo blanquecino, y apareció la silueta del Pico, recortada en azul oscuro sobre el azul más claro del cielo.

El hombre que de pie, sobre la cubierta del buque, al lado de su esposa

y dulce compañera, se acercaba a las Islas, había soñado con el mar desde muy

niño. Había deseado el mar con perseverante anhelo antes que el mar le mostrara su hermosura. Y cuando el mar le dejó escuchar su canto, había encontrado las estrofas más bellas aun, quizás, que las había imaginado. Después, estudió cosas del mar con cariño, y aprendió que el mar, que es belleza y poesía, es también manantial de riqueza y camino de gloria para los pueblos que saben hacerse dignos de sus dones. Y la vida llevole a morar por algún tiempo en

un país que había sabido merecer esos regalos, y al que por ello fueron cumplidamente otorgados. Ahora, el Señor que rige la vida, generoso, permitía que la vida le trajera a aquel Archipiélago de siete islas cuya cumbre más eminente se dibujaba en el horizonte. Islas pequeñas, por su pequeñez con el mar, más

íntimamente unidas. País cuya belleza, cantada por un inmenso coro de voces ilustres que resuenan desde el fondo de todos los siglos, está tejida de mar y tierra... Allí deparaba el Señor, generoso, una nueva morada a quien el mar tanto había deseado.

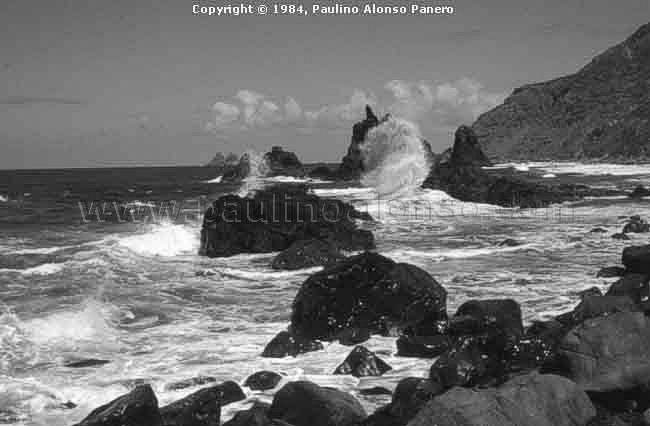

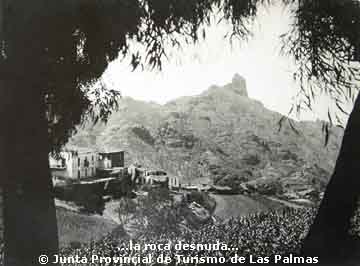

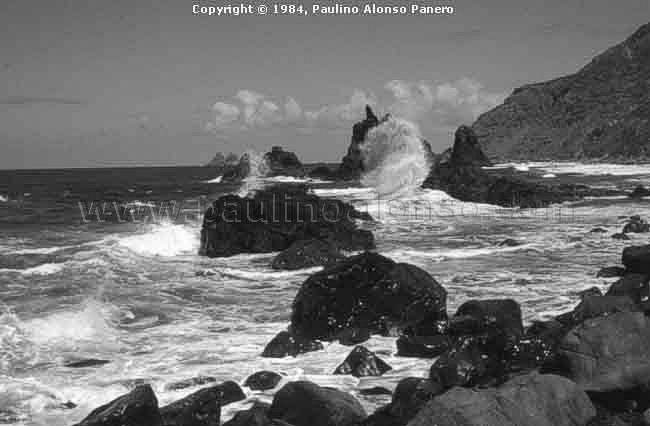

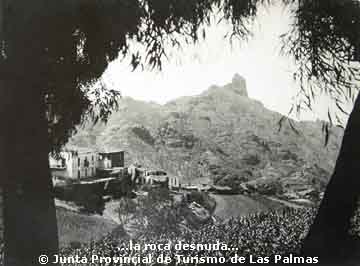

Y fueron las Islas remanso de paz y de gozo, jardín de nobles corazones amigos, poema de luz y armonía en las almas. Allí, como nunca hasta entonces,

se bañó un día y otro en la eterna belleza del mar que todo, los verdes cultivos, la roca desnuda, el valle y la cima, la flor y la nube, el pino y la palma, todo lo abrasaba. Allí habría saciado su sed marinera, si la sed de pura

belleza pudiera jamás llegar a ser saciada.

Mas no era tan solo belleza lo que al mar debían aquellas islas. Por el mar, siglos atrás, les había llegado también la gracia del alma. Por el mar iban y venían ahora las naves que llevaban los frutos de sus campos y traían los bienes de todas las tierras del ancho mundo; y otras que hacían allí un alto en su camino para reponer el alimento de sus máquinas, porque las Islas descansaban en el corazón de una rosa de estelas. Y por todo este tráfico marinero, las Islas eran ricas, y sus hijos habían podido crecer y multiplicarse.

Y ocurrió que el amigo del mar que un tiempo morara en una gran isla, país que le ofreció, con hechos grandiosos y varios, la evidencia del poder

de las aguas marinas para otorgar su regalo de riqueza y de gloria a los pueblos que saben merecerlo, vino a hallar en las islas pequeñas, allí donde también el mar le brindó más reiteradamente su belleza, una nueva prueba de aquel poder de las aguas. Prueba, al igual que las

Islas, de familiares dimensiones; pero justamente por ello preferida a aquella otra grandiosa y compleja; porque esta de ahora era, en su pequeñez relativa, sencilla y clara como un esquema.

No era la historia de las Islas tomadas como un conjunto la prueba preferida, con ser ya en sí misma muestra evidente de lo que puede llegar por las aguas.

Éralo la historia -unida

íntimamente por otro lado, a la del Archipiélago entero- de dos ciudades de aquellas islas, ciudades que del mar habían recibido la riqueza y la jerarquía. Aleccionadora historia que el amigo del mar nacido tierra adentro os pide que le dejéis recordaros.

-----------------------------------------------

En la mañana del 24 de julio de 1478, fondeaban en la ensenada de las Isletas, de la isla de Gran Canaria, tres naves que se habían hecho a la vela en el Puerto de Santa María el 28 de mayo. Tres cuartos de siglo habían transcurrido desde que los normandos, Juan de Bethencourt -que rendiría al rey de Castilla pleito homenaje de las tierras ganadas- y Gadifer de la Salle, comenzaran la conquista del Archipiélago. En tres años quedaron entonces sometidas Lanzarote, Fuerteventura

y Hierro, y la Gomera lo fue algo mas tarde. Pero Tenerife, Gran Canaria y

Palma, las islas más fértiles y ricas, libres continuaban. Ahora, las Católicas Majestades habían decidido que la Corona tomase a su cargo

la terminación de la empresa a que no fueron capaces de dar cima los diferentes

señores que desde Bethencourt se habían sucedido en el dominio de las Islas, por herencias o ventas. Y a conquistar la isla de Canaria llegaban tres bajeles con Juan Rejón, un leonés, de tierra adentro, al frente.

En aquella mañana del día de San Juan Bautista, el Deán de Rubicón de Lanzarote, Don Juan Bermúdez, uno de los jefes de la empresa, celebró la santa misa en el lugar del desembarco. Oyéronla con devoción los soldados, y partieron después hacia el Sur, camino de Gando. Pero antes habrían de interrumpir su marcha. Al llegar al barranco o arroyo de Guiniguada, a una legua del puerto, presentose de pronto una mujer de avanzada edad vestida al uso del país. En buen castellano aconsejó la anciana aquel lugar como muy favorable para establecer el campo. Y desapareció tan pronto como las tropas comenzaron

a armar las tiendas. Juan Rejón, devoto de la madre de Nuestra Señora, tomola por Santa Ana, que venía así a favorecer su empresa. Y sea el caso verídico, o fuera un viejo encontrado pescando en la costa el dador del consejo según otros quieren, cierto es que en aquel paraje hizo alto la gente; y que allí formose el campo, se levantó una muralla de piedras y troncos de palma, y construyose un torreón y un almacén de provisiones. Nació así

El Real de las Palmas, de este modo llamado por las muchas, y altas y frondosas, que había en el lugar; y con él surgió el núcleo de lo que habría de ser Las Palmas de Gran Canaria, la primera ciudad en el tiempo de las dos ciudades de nuestra historia.

Casi cinco años, con pausas y alternativas diversas, costó someter la isla. Al fin, el 29 de abril de 1483, Pedro de Vera dio terminó a la empresa. A poco eligiéronse doce regidores, todos notorios hidalgos. En noviembre de 1485 trasladose la catedral, desde Rubicón, a la nueva iglesia de Santa Ana, de la ya por entonces Villa del Real de las Palmas. El 26 de enero de 1487, todavía con Tenerife y la Palma insumisas, declaran los Reyes incorporado a la corona de Castilla el

Reino de las Islas de Canaria, del que la Gran Canaria era capital. Siete años después recibe la isla su fuero, y otros doce mas tarde su blasón.

Con los conquistadores viene la fe de Cristo. Y en un augurio de lo que España haría en

América y en el Pacifico, los recién venidos mezclan su sangre con la sangre indígena. La isla se incorpora a la Cristiandad, es decir, a la Civilización, a la Historia.

Y con los conquistadores llega también una nueva vida material. En este orden, los guanches aborígenes no habían tenido otra riqueza que sus cosechas de cebada o de habas, sus ovejas, cabras o puercos, y el pequeño tributo de la pesca, que de los modos más rudimentarios practicaban; sus armas y herramientas eran de madera endurecida o piedra, pues en la edad de piedra vivían; y, por supuesto, el comercio marítimo no existía. Ahora, tan pronto acaba la conquista, Pedro de Vera hace traer de España y de la isla de Madera árboles frutales, cañas de

azúcar, legumbres, caza y ganado. Pronto aumentan los recursos del país y crece su producción. Y enseguida encuentra la isla en el comercio marítimo su principal riqueza. Porque los conquistadores sellaron desde el comienzo el destino exportador de la tierra canaria que llevaría ya para siempre a sus hijos a cultivar para el consumo de lejanos países donde las plantas objeto de explotación no prosperan, extrayendo así de sus mejores campos beneficios mucho mayores, y más amplias posibilidades de crecimiento y bienestar de la población por lo tanto, que si los labrasen tan sólo para el propio abastecimiento. Y este fructífero comercio, únicamente mediante el ir y venir de les naves podía realizarse.

Por eso las cañas, cuyo azúcar llega hasta las nieblas de Flandes, se convierten desde luego en el mejor recurso de la Gran Canaria. Por eso nos cuenta un antiguo manuscrito que "se plantaron por toda la isla muchísimos cañaverales que luego comenzaron a dar infinidad de azúcar y muy bueno"; y que "después, creciendo el número de las cañas... creció el de los ingenios, así de agua como de caballos, que se hicieron en muchas partes".

Y no es esto solo. Bien pronto comienzan también a apuntar los grandes beneficios que habían de derivarse de la situación del Archipiélago. En el principio, es éste como un anuncio, como una avanzada hacia los ámbitos por donde los pueblos

ibéricos bien pronto ensancharían el mundo. Poco después, casi inmediatamente, se convierte en paso obligado de las

naves que enfilan esos derroteros. Colón arriba el 11 de agosto de 1492 a las Isletas, hace colocar un nuevo timón a la Pinta, varada a tal fin en la arena, y cambiar la vela de la Niña, ora en la primitiva iglesia de Santa Ana del Real de Las Palmas, donde hoy se levanta la ermita de San Antonio Abad, hace aguada y parte, después de veinte días de estancia, a descubrir el Nuevo Mundo, tras otra escala en la Gomera; sigue la misma ruta en su segundo viaje, y no es sólo agua y provisiones lo que entonces toma, sino también simientes, plantas y animales domésticos para su propagación en las nuevas tierras; entra en el tercero en Gomera y Hierro; y nuevamente hace escala, en el cuarto, en Gran

Canaria. Y en las Isletas fondean Alonso de Ojeda en 1499 y 1502; Alonso Quintero, con quien viene Hernán Cortés, en 1504; Pedrarias Dávila, en 1514; Francisco de Montejo en 1526. El derrotero de Canarias lleva Magallanes en 1519, a la ida, camino del estrecho que tomaría su nombre, y Elcano en 1522, a la vuelta, de regreso de las Filipinas y el Maluco por el Cabo de Buena Esperanza, en el primer abrazo redondo del planeta. Y Gonzalo Fernández de Oviedo confirma la condición de estación de tránsito de las Islas cuando, en 1525, escribe en su Historia General de las Indias que las Canarias "son fértiles, é abundan en bastimentos y de lo que conviene a los que esta larga navegación hacen. Toman allí los navíos refresco de agua, de leña, de pan fresco, é gallinas, é carnero, é cabritos, é bacas en pié, é carne salada, é quesos, é pescado salado..."

El comercio de exportación y el tránsito marítimo -con el comercio que a su vez

origina- serían ya durante siglos los mejores recursos de las Islas que, a

medida que uno y otro creciesen, verían multiplicarse su población y sus

recursos, hasta llegar, con la amplificación formidable que la navegación

mecánica trajo, a los límites actuales. Ahora, en los comienzos, por las naves,

sobre todo, que llevan su azúcar y su orchilla hasta Europa, de donde vienen con víveres y géneros, y también por las que tocan a la isla a la ida o al regreso de su viaje a la América, la Gran Canaria prospera, y su capital, El Real de Las Palmas, se engrandece. Pronto se fijan en ésta compañías y mercaderes extranjeros. Pronto levantará su catedral y su palacio episcopal, sus casas de Ayuntamiento, conventos, hospitales, palacios y viviendas de las familias de más nota. Cuando Carlos V decide en 1526, crear en el Archipiélago una Audiencia, que conozca "en grado de apelación de todos los agravios que los gobernadores o jueces de estas islas hiciesen a los que en ellas viven",

y así "no recibiesen fatiga por mar ni por tierra los vecinos de ellas" que hasta entonces habían de apelar a la Cancillería de Granada, fija en Las Palmas su residencia. Y cuando los ataques o amenazas de los enemigos de la Corona parecen poner en peligro la seguridad de las Islas, y Felipe II determina enviar un jefe militar "que como presidente de la Audiencia y capitán general de mar y tierra las gobernase, asegurase y defendiese", instituyendo así un nuevo sistema de gobierno político-militar que con alguna interrupción había de durar mucho tiempo, dice, en sus instrucciones, a D. Luis de la Cueva, designado para el cargo, que la isla de Gran Canaria ha de ser su principal residencia; y en ella se establece el capitán general a su llegada, en la primavera de 1.589. Y todo esto sucede cuando ya hacía tiempo que también las islas de Tenerife y Palma estaban sometidas. Así se afirmaba la capitalidad de la Ciudad del Real de las Palmas sobre el Archipiélago entero.

Entre tanto, en efecto, Alonso Fernández de Lugo había concluido el 3 de mayo de 1493 la conquista de la isla de la Palma, y el 29 de septiembre de 1.495 la de la isla de Tenerife. Al llegar a esta última el 1 de mayo de 1. 494, había echado anclas en la rada de Añaza. Saltó a tierra con una gran cruz de madera en sus brazos, clavola en la arena y la adoró con humildad y devoción. El 3 de mayo, festividad de la invención de la Santa Cruz, celebrose una misa ante la cruz de madera, bajo una tienda cubierta de ramas de

laurel y en un altar adornado con flores y hierbas olorosas. Desde aquel día se llamó Puerto de Santa Cruz a aquel lugar. La capital de la isla edificaríase en el interior, y se llamaría San

Cristóbal de la Laguna. Pero el pobre lugar de la ribera de Añaza había de crecer con el tiempo hasta llegar a ser la otra ciudad de nuestra pequeña historia.

En el mes de abril de 1497, Alonso Fernández de Lugo, que siete meses atrás diera por finada la conquista de Tenerife, trasladose desde los Realejos a la vega de Aguere. Ofrecía ésta una amplia llanura, rodeada por el Norte de un semicírculo de alturas revestidas de bosque; ambiente fresco, a causa de la moderada altura, y al mismo tiempo suave; y aguas saludables. Consideraban aquel sitio los conquistadores como el más apropiado para levantar la capital de la isla. Había allí una laguna, que aun a finales del siglo XVIII se formaba en ciertas épocas. Y llamose la nueva población Villa de San Cristóbal de la Laguna.

Pobres fueron, a lo que parece, sus primeras edificaciones. Pero no tardó en prosperar. En 1512 dispuso el ayuntamiento que no se construyesen casas cubiertas de paja, por temor al fuego. Y ya en estos comienzos del siglo XVI "se iba haciendo de día en día una de las más bien situadas y más hermosas ciudades de la monarquía". No tardará en contar con dos iglesias parroquiales, conventos, hospitales, ermitas, casas de concejo, palacios, bellas calles y plazas.

Tenerife era, la mayor isla de todas, y más regada que la de Canaria. También aquí se traen cañas, granos, frutales, legumbres y ganados, que en seguida prosperan y se multiplican. También aquí la exportación del azúcar se convierte en el principal recurso. Mas no tarda en producirse un cambio. La competencia de la

América acaba con los beneficios de la exportación del azúcar. Y las vides suceden a las cañas. Pero las Islas continuaran encontrando en el comercio marítimo, en la exportación, ahora de sus vinos, de sus malvasías y vidueños, su mayor riqueza. Y como es Tenerife la que con más viñas cuenta, la que mas malvasías envía a Inglaterra y sus colonias de América, a Hamburgo, Holanda y otros países, pronto será esta isla la más rica y poblada del archipiélago. Pronto se establecerán en ella mercaderes extranjeros que llevarán el vino, la orchilla y otros productos de la tierra a sus países, y traerán víveres y géneros de Europa. Mas estos ingleses, flamencos, portugueses, genoveses y otros forasteros, se fijarán sobre todo en el Puerto de la Cruz de la Orotava, y en el de Garachico, principal salida de los vinos. El de Santa Cruz, el antiguo de Añaza por donde habían desembarcado los conquistadores, aunque comerciaba con América, apenas hacíalo con otros países de Europa que España y Portugal, y era su importancia mucho menor que la de aquellos.

Al lado de este comercio, desarrollábase también, siempre tratando de rebasar los límites de cantidad que las reales cédulas le ponían, el tráfico que al Archipiélago proporcionaba su situación en la ruta americana. Y aquí también había la isla de Tenerife de ganar la primacía, llegando a comerciar ella sola más que todas las restantes islas juntas. De modo que, cuando a principios del siglo XVIII se dé al Archipiélago un permiso y reglamento

constante para su comercio con la América española, que venga a suceder a las concesiones similares de duración limitada por cuya prorroga andaban siempre tan preocupados los isleños, en el reparto de las mil toneladas anuales que se permite navegar a ciertos puertos americanos, se le adjudican 600, y sólo 150 a Gran Canaria, y 250 a La Palma. Y en el mismo siglo, y acaso aun antes, comerciaba también Tenerife con mercancías que a su regreso de

Indias dejaban allí las naves, pues consta que los ingleses, a cambio de los géneros que importaban, llevábanse madera de campeche y cacao, además del vino.

La isla de Tenerife se convierte en el emporio del Archipiélago, en la más rica y poblada de todas. Ya en los comienzos del siglo XVI, "la policía, la industria y el comercio se adelantaron en Tenerife tanto, que admirados los isleños comarcanos, y mirándola como una Babilonia, solían llamar

Babilones a sus habitantes". Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas, con su capitalidad, su Audiencia, su catedral y su obispado, iban quedándose rezagadas, porque su tráfico marítimo era más reducido, porque exportaban menos vinos, y comerciaban menos con América y Europa. En 1678 morarían en la isla 20.458 almas, frente a 49.112 en Tenerife, aunque Las Palmas continuase

siendo aun la mayor población del Archipiélago.

Era, pues, lógico que Tenerife reclamase la capitalidad de las siete islas, recabando para si la Real Audiencia que la simbolizaba. No en balde estaban los tinerfeños persuadidos de que era su isla la más rica, la más poblada, la más fuerte, y, por añadidura, de donde procedían casi todos los pleitos que al Tribunal daban tarea. Portavoz de estas aspiraciones, su Cabildo solicita de la Corte, ya en

1603, el traslado a La Laguna de la Audiencia de Canaria, y repite sus instancias, siempre sin favorable resultado, en 1632, 1636 y 1638.

No vendría la capitalidad por ese camino. Sería por el mar, por el incremento del comercio marítimo por donde llegase. Cuando en 1656 el patricio tinerfeño Don Tomás de Nava Grimón denuncia a la Corte los excesos y violencias del capitán general Don Alonso Dávila, dice, en uno de los capítulos de su acusación, "que debiendo residir en Canaria como presidente de la Audiencia, se está de asiento en Tenerife,

por el cebo del comercio y grangería".Y no sería Dávila el único capitán general y presidente de la Audiencia que en Tenerife residiese. La isla les atrae, y, desde la última parte del siglo XVII, pudiendo ya elegir por no imponerles la Corte residencia fija, pasan en ella mucho tiempo. Pero no residen, por lo general, en ningún puerto, a pesar de ser el comercio marítimo lo que les llama. La magnifica ciudad de San Cristóbal de la Laguna era, a más de su capital, la principal población de la isla, y allí es donde la primera autoridad se estaba casi siempre de asiento.

Mas La Laguna no estaba en la costa. Cierto que tan sólo legua y cuarto separábanla del puerto de Santa Cruz. Pero legua y cuarto suponía en aquella época demasiada distancia para que la atracción del mar llegase a fundir en una sola población a la ciudad capital y el puerto, suceso que hemos de admirar en otra isla en el transcurso de esta pequeña historia. Y mayores obstáculos aun, y esto tanto entonces como ahora, significaban la acusada diferencia de niveles y lo accidentado del terreno intermedio. Era, por lo tanto, La Laguna,

una ciudad interior, y en ello radicaba la mayor dificultad que impedíale el logro de la capitalidad

ansiada. Fuera La Laguna puerto, como éralo Las Palmas de Canaria, y por la ciudad de San Cristóbal habría venido la capitalidad a Tenerife, mucho antes de lo que por otra población andando el tiempo hubo de recibirla. No siéndolo, La Laguna, ciudad interior, carecía de la fuerza de atracción necesaria para presidir un Archipiélago que por el mar recibía su riqueza. Y pesaba mucho, por otro lado, dentro de la isla, con su tradición, su Cabildo, sus iglesias y palacios, sus bellas calles y plazas, para que ninguno de los puertos de la misma pudiera ser capital del Archipiélago, y de Tenerife por lo tanto por sobre la misma ciudad de La Laguna. Sería preciso que unos de los puertos ascendiese, que emulase y sobrepasase a La Laguna, para que por él llegase la jefatura.

No llevarían tal galardón ni Garachico ni el Puerto de la Orotava. Garachico, el opulento puerto de mar salida de los vinos, que comerciaba intensamente con América y Europa, la floreciente población de casas como palacios, de rica campiña y vistas deliciosas, iba a sufrir el atroz castigo de los elementos. En 1645, una balsa de agua formada por las lluvias en las montañas vecinas, reventó de súbito. Perecieron cien almas, quedaron ochenta casas arrasadas, el puerto cegado, más de cuarenta embarcaciones hundidas. Pronto púsose al estrago el reparo posible, y continuó el puerto con su fructífero tráfico. Pero el día de San José de 1697 destruyó un incendio ciento nueve de sus casas con el convento de P.P. Agustinos. Y en 1706, la catástrofe, esta vez a cargo del volcán que brotó por encima del pueblo, fue definitiva. Las ardientes lavas arrancaron al risco que por el Sur domina la población su verde manto, abrasaron los mejores edificios, iglesias y conventos, y, lo que tuvo más desastrosas consecuencias cegaron el puerto por entero. Perdiéronse las viñas y las fuentes, emigró parte del vecindario, huyó sobre todo, el comercio, en beneficio de los Puertos de la Orotava y Santa Cruz, a donde trasladáronse los mercaderes. No ocurrieron, dichosamente, catástrofes en el Puerto de la Cruz de la Orotova.

Era salida del valle de este nombre, el más hermoso, rico y fecundo de la isla y aun de todas las islas, aquel de quien se diría: "se cree que no hay legua y media de tierra que produzca ni valga tanto"; embarque de vinos y residencia de comerciantes extranjeros. Mas todo lo que al puerto le sobraba de excelente situación con relación a la tierra, faltábale de condiciones con respecto a la mar. Cuando el temporal se levantaba, las olas embravecidas de aquella costa del Norte - por las

que también Garachico viera tantas veces su puerto destrozado y sus calles invadidas - obligaban a las naves a abandonar lo que de puerto sólo tenía el nombre y correr en mar ancha. Tampoco el Puerto de la Cruz alzose con la presidencia.

Mejores condiciones marineras poseía, en cambio, el de Santa Cruz, sin que faltárale

situación conveniente en la tierra. Colocado en la costa Sudeste, cerca de la unión de ésta con la del Norte, al pie de los montes de la cordillera de Anaga, hallábase guardado de todos los vientos con la sola excepción de los del Sur. Y, al mismo tiempo, contiguo a la ciudad capital, de cuya proximidad beneficiábase, cercano y con acceso a la zona septentrional de la isla, la misma en que Garachico y el Puerto de la Cruz estaban emplazados, la más regada por las lluvias, la más poblada, fértil y productiva. Era aun un pequeño lugar a comienzos del siglo XVIII, aunque al principio de la conquista llamose por algún tiempo villa. Pero su comercio iba creciendo, y con tal ímpetu, que no tardaría en ser rubricada su tendencia ascensional por la presencia permanente de la más alta autoridad de las Islas.

Prodújose este suceso cuando en febrero de 1723 llegó al Archipiélago el teniente general de los reales ejércitos Marqués de Valhermoso, con título de comandante general, en lugar de capitán general como los anteriores jefes, y con más mando que ninguno, por abarcar también el oficio de intendente. Sus cercanos antecesores habían dejado Las Palmas por La Laguna, a pesar de que la Audiencia, que también presidían, continuaba en la capital de Gran Canaria. Él abandonó la ciudad de La Laguna por el lugar de Santa Cruz, donde fijó la

sede de la comandancia. Con ello "atrajo a aquel puerto todo el comercio de la provincia". Pero el mismo Viera, casi contemporáneo del suceso, de quien son tales palabras, añade:

"así como él mismo era atraído por él". Y, en efecto, no era aquí el favor oficial la causa principal del ascenso. Éralo el comercio, el tráfico de las naves, y la autoridad casi no hacía otra cosa que reconocerlo con su presencia, aunque también contribuyese en adelante con su brillo a

acelerar aquel proceso por méritos propios iniciado.

La evolución habría tenido, quizás más rápido desarrollo y pronto desenlace si los tiempos que corrían no hubieran sido de crisis para las Islas. Mas los vinos, que habían hecho la fortuna del Archipiélago, estaban en decadencia, colocados en una pendiente que, a pesar de algún transitorio resurgimiento, les llevaría al olvido. Así, el comercio sería forzosamente más reducido, y la transformación por él impulsada, algo más lenta. Pero seguía operándose con firme paso. En 1758 alcanza el lugar de Santa Cruz

del Consejo de Castilla, pese a la oposición de La Laguna, que pueda su alcalde pedáneo conocer en litigios civiles de hasta trescientos ducados de cuantía. Antes, en 1753, habíase sustituido el pequeño muelle desde antiguo existente, por uno nuevo "que poniendo freno al soberbio mar de aquel puerto le acabó de dar todo el ser y comodidad"; muelle que inténtase terminar en 1768, mediante una nueva contribución sobre el comercio, contra la que se reclamó a la Corte por la que fue desautorizada. Y al comenzar el

último cuarto del siglo, es ya palmaria la supremacía comercial del Puerto de Santa Cruz en todo el Archipiélago, y manifiesta su tendencia a levantarse sobre cualquier otra población de las siete islas. Aun sigue siendo tan sólo lugar, y en 1768 - año en que vivían 66.354 habitantes en la isla de Tenerife y 41.082 en la de Gran Canaria - contaba 7.399 almas, frente a las 8.796 de La Laguna, capital de la isla, y las 9.435 de Las Palmas, capital del Archipiélago, donde continuaba la Audiencia cuyo traslado a La Laguna inténtase de nuevo en 1773, siempre sin éxito. Pero en tanto que Viera, hacia 1776, al resumir en el tercer tomo de su historia de las Islas el estado en que a la sazón éstas se encontraban, cuando habla de Las Palmas, tras elogiar sus amenas huertas y salidas, sus producciones, clima y habitantes, exclama: "¡Ojalá que hubiese en ella más comercio, más industria....!"; escribe sobre Santa Cruz de Tenerife: "Hasta los años veinte o treinta del siglo presente era todavía una corta población. Ahora compite con los mejores

pueblos de Canarias. Débelo al comercio; débelo a la residencia de los comandantes generales". "Es Santa Cruz el emporio de aquel comercio a Europa y América; por consiguiente hay muchos extranjeros entre sus habitantes". "Aquí se ha fijado la Comandancia general de algunos años a esta parte. Aquí residen los ministros de la Real Hacienda, los cónsules de las naciones, los comerciantes y acaudalados, el juzgado de Indias, un alcalde que conoce hasta trescientos ducados. Aquí se quiere levantar un pueblo émulo de La Laguna".

Ya casi era Santa Cruz, por virtud del mar, la capital de hecho. El nuevo siglo que se acercaba, traería el legal

reconocimiento de su jefatura. En 1797 habíase dejado Horacio Nelson un brazo en su ataque a la plaza, gloriosamente defendida hasta hacer capitular dentro de la población a las tropas de desembarco del gran almirante; y en premio de tan señalado hecho de armas, obtiene en 1803 Santa Cruz la gracia del villazgo, y elige al acabar el año su primer Ayuntamiento. Llega después, la guerra de la independencia. Constituye Canarias sus juntas gubernativas a imitación de la Península. Crea La Laguna la Superior de la provincia, que es reconocida como tal, por todas las islas, con excepción de la de Gran Canaria. Reintegrándose en 1809 el Capitán General y la Audiencia en sus funciones. Pero cuando en 1813, después de publicada en las Islas la Constitución del 12, llega el Jefe Político de la provincia, fija su residencia en Santa Cruz de Tenerife, no sin oposición de Las Palmas y La Laguna, que a lo mismo aspiraban. Y al abordarse de nuevo en 1821 la cuestión de la capitalidad definitiva de las Islas, decretan las Cortes que sea la Muy Noble, Leal e

invicta Villa de Santa Cruz de Tenerife la capital civil del Archipiélago, frente a nuevas

protestas de las dos ciudades rivales. Y por fin, cuando en 1833 se establece la nueva organización provincial de la Nación, se confirma por capital de la provincia canaria a Santa Cruz de Tenerife.

Más de dos siglos de intentos por parte de La Laguna, la bella ciudad de quien sesenta años atrás Viera decía: "es la capital de la isla y lo merece"; la población de "calles casi a cordel, bien cortadas, bien empedradas, alegres y espaciosas", de "grandes plazuelas, torres, buenos edificios" y "salidas deliciosas"; más de dos siglos de intentos para convertirse en sede de la Audiencia, no fueron bastantes a alcanzar el honor tan buscado. Por virtud tan solo del comercio de su puerto, el lugar de Santa Cruz atrae primero a los capitanes generales, y es designado después capital de la provincia.

La ciudad de Las Palmas veíase postergada, privada de una jerarquía tres veces secular. Pero sus hijos escucharon la lección de la historia, y antes de medio siglo sabrían comenzar a moverse de acuerdo con tales enseñanzas.

Cuando en 1833 Santa Cruz de Tenerife se vio oficialmente elevada al rango de capital de la provincia de Canarias, arrebatando así a Las Palmas su secular jefatura del Archipiélago, el tráfico marítimo, al que debía la población su fortuna, hallábase en una fase de decadencia. Las guerras napoleónicas habían ocasionado un momentáneo resurgir del comercio de los vinos, riqueza básica de las Islas en los siglos anteriores, aunque ya había venido declinando a lo largo del XVIII.

Mas ahora, la malvasía perdía definitivamente sus mercados, y se abría para

Canarias un triste periodo. Se arrancan las vides para plantar cereales. Cunde

la ruina entre los propietarios. Despuéblanse los campos, que ven partir a sus hijos camino de América.

En este ambiente de crisis comienza Las Palmas los intentos de recuperación de su perdida jerarquía. En 1842 constituye una Junta independiente de Tenerife, presidida por su Alcalde. Mas era el sino de las Islas que tales cambios fuesen precedidos por palmarias mudanzas, producidas por el incremento del comercio marítimo, en la vida material de las ciudades, de modo que la decisión llegase a imponerse por la misma fuerza de los hechos; y ahora, pocas transformaciones habríanse operado en Gran Canaria en el campo del comercio, cuando la crisis paralizaba todas las actividades económicas del Archipiélago.

Era, pues, prematuro el intento. Pero era también natural, humano, que se produjese sin más espera, y que ya desde entonces no cesasen de manifestarse

las aspiraciones de la ciudad y de la isla en ese sentido. Logra Gran Canaria en 1852 la creación de dos

subgobiernos provisionales en el Archipiélago, pese a la oposición de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Unifícase de nuevo la provincia en 1854. Otra vez consigue Las Palmas la división en 1858, mientras, a modo de compensación, se concede a Santa Cruz el título de ciudad al año siguiente.

Entre tanto en 1851 habíase establecido en Canarias el régimen de Puertos Francos, mediante el cual podrían ser importados en las Islas, libres de derechos de Aduana, toda clase de artículos de cualquier procedencia. Y este acontecimiento, cuya cabal trascendencia acaso no fuese exactamente apreciada por muchos isleños, y sobre el que es probable que ni los más clarividentes se atreviesen entonces a fundar esperanzas que se acercasen a lo que con el tiempo traería la realidad, estaba llamado a tener incalculables consecuencias en la historia de nuestras dos ciudades. Por entonces, también, comenzaba a progresar la explotación de la cochinilla, que aun no había podido sacar al Archipiélago de la crisis en que estaba sumido, pero que no tardaría ya mucho en traer la recuperación anhelada. El purpúreo insecto otorga, al fin, a las

islas Canarias, una nueva era de esplendor. No es muy duradera, pues el verdadero auge de esta riqueza se produce aproximadamente a partir de 1850, y veintidós años más tarde se inicia la decadencia, que se confirma hacia 1881. Pero las Islas salieron de su postración, y recuperaron el ánimo necesario para seguir caminando hacia los mejores destinos económicos que la Providencia les tenía preparados.

Mas entre tanto, con la caída de la cochinilla se iniciaba una nueva crisis económica. Otra vez veíanse las Canarias arruinadas, sin encontrar adecuado y provechoso empleo para las posibilidades de su excepcional clima y para los laboriosos afanes de sus hijos. Debátense éstos durante años sin hallar de nuevo su camino de progreso. Inténtase resucitar la explotación de la caña, pero, ahora, el azúcar de remolacha se produce más barato en Europa, y el intento no prospera. Y otras propuestas soluciones, a base de diversos cultivos, ni siquiera son ensayadas.

Y es que eran aquellos, años de grandes cambios en la estructura económica del mundo. La navegación a vapor, que, al multiplicar extraordinariamente la capacidad de transporte de las naves había abierto ignorados y mucho más amplios horizontes económicos, alcanzaba por entonces su pleno desarrollo. Y para adaptarse con eficacia a los nuevos rumbos, eran precisas transformaciones previas que en las Islas todavía no se habían producido.

Pero comenzarían a producirse en seguida. Y sería la perfecta comprensión de las exigencias de la hora lo que a Las Palmas traería de nuevo, siempre por el camino del mar, la condición de capital; pero traeríala, porque previamente ganaría para la ciudad lo que vale mucho más que el simple rango administrativo: la riqueza y la jerarquía económica.

Por supuesto que los intentos de revisión no habían cesado. Al caer la monarquía borbónica en el 68, la Junta revolucionaria que se forma en Las Palmas, se declara independiente de la de Tenerife. Pero el nuevo gobernador, aunque acepta muchos de los acuerdos de las Juntas, a las cuales disuelve, no admite el de división administrativa. Sólo es subgobernador el que rige Gran Canaria. Ahora, en plena crisis de la cochinilla, un hijo de la isla, Don Fernando de León y Castillo, es ministro de la Corona. Las Palmas cree llegado su momento. El clamor popular, exteriorizado en reuniones y manifestaciones, exige con pasión la restitución de la capitalidad o la división de la provincia. León y Castillo, ante el momentáneo estupor de muchos de sus paisanos, se opone. Y explica sus razones. El país está débil, empobrecido. Lo que ante todo precisa es un tratamiento que lo tonifique y robustezca. Ese tratamiento ha de consistir en crear medios de progreso y desarrollo económico, y, su imprescindible punto de partida, el único afán que debe presidir la hora, es hacer el puerto; (hacer el puerto subrayado) que es lo que él ofrece a su tierra natal. El tiempo traerá después el recobro de la jerarquía administrativa, cuando la isla y la ciudad, fortalecidas y enriquecidas, se impongan por la propia virtud de su fortaleza y su potencia.

Era escoger el camino largo, la lenta evolución en lugar de la solución rápida y tajante que el amor propio herido reclamaba. Pero era elegir también la única ruta segura y razonable, la única, también, que podía llevar a permanentes resultados. La capitalidad sin fuerte base económica en que apoyarse, hubiera sido como un simple titulo más añadido al blasón de una vieja ciudad muerta, y habríase, probablemente, perdido de nuevo, a la vuelta de algún tiempo, como ya anteriormente sucediera. Y hasta acaso habría resultado el opio que adormeciese las ansias de ascensión que latían en los pechos isleños, el cebo que dejando engañosamente satisfecho sus afanes paralizase todo impulso de progreso. Acabando, en cambio, con el dolor de una ciudad marítima sin puerto -pues ya no era puerto, pese a sus magnificas condiciones naturales, lo que Las Palmas podía ofrecer a los modernos vapores y al tráfico centuplicado de los mares- se proporcionaba a la isla el elemento fundamental para su desarrollo, el medio indispensable para beneficiar toda la riqueza que brindaban los caminos del océano.

¡Y de que modo premió el mar a quienes así acertaron a confiarle sus destinos! Comienzan las obras del puerto de refugio de la Luz en 1883. Aquel año entran 235 vapores, y casi el mismo número en los dos siguientes. En el 86, pasan ya de 500. En el 89, son bastante más de 1.000. En el 91, exceden de 1.500. En el 96, de 2.000. En 1904, de 2.500. En 1909, son ya casi 2.900. Al año siguiente se da un brusco salto, hasta 4.423. Y se llega a casi 5.000 en 1913; 4.976 exactamente, que unidos a 1.741 barcos de vela, hace un total de 6.717

embarcaciones. Las 10.734.989 toneladas netas de las naves entradas, en cuyos mástiles ondean banderas de más de veinte países, sitúan al puerto entre los primeros del mundo en ese aspecto. En los mismos barcos vienen cerca de medio millón de tripulantes y pasajeros. Y llega más de un millón de toneladas de mercancías y sale casi otro tanto, incluido en ambas cifras el carbón que viene y vuelve a partir como alimento de las calderas de los vapores visitantes. Después, la primera guerra mundial hace sentir sus

efectos. Pero pasada la tormenta, se reanuda el camino, y en 1927 entran 5.775 embarcaciones -de las cuales son de vapor o petróleo 4.077- con 9.318.070 toneladas netas.

Y todo esto ¿qué suponía para la vida de la ciudad y de la isla? Desde su conquista, ya lo hemos visto, el Archipiélago halló en el comercio marítimo, en la exportación de los productos de su suelo, su principal fuente de riqueza. Pero las naves sólo movían en aquellos siglos cantidades limitadas de

mercancías de relativo precio. 16.000 pipas -unas 7.500 toneladas- de vino se exportaban en los años mejores. Y los barcos en que esas exportaciones se realizaban, traían al Archipiélago paños, muebles y manufacturas de Europa, campeche y cacao de América, pues el alimento de sus hijos, en términos generales, de los mismos campos de las Islas salía. Ahora, la capacidad de transporte de las naves se amplía de modo extraordinario. Pueden ya mover de modo normal y continuo el trigo, el carbón y las piedras, en fabulosas cantidades, y es ya posible levantar estructuras económicas sobre la base del intercambio permanente de las más pesadas y voluminosas mercancías. Ahora es cuando las islas van a poder aprovechar, en verdad, todas las posibilidades, enormemente aumentadas por las nuevas circunstancias, que su clima y su situación encierran. Porque es ahora cuando, gracias al puerto, está la isla en condiciones de buscar sustitutos de los vinos y

la cochinilla sin que la elección se vea restringida por limitaciones de cantidad en el transporte; y de intensificar los nuevos cultivos todo lo que los mercados compradores permitan, sin temor de descuidar para ello la

producción de artículos alimenticios, porque la importación de éstos, por muy grandes que sean las cantidades precisas, tampoco estará sometida a aquellas limitaciones.

A muy pocos días de navegación de Europa, permite a Gran Canaria su clima

cultivar todo el año frutos que en Europa nunca prosperan o sólo se desarrollan

en las estaciones propicias. Con el valor de esos frutos obtenidos en sus

mejores tierras, podrá adquirir cantidades mucho más crecidas de artículos para

el consumo de la isla que las que aquellas mismas tierras producirían. Y

comienza a explotar, primero, hacia 1885, el plátano, y poco después el tomate,

cuyas producciones van creciendo con los años.

Cuando la intensificación de los cultivos agota el agua disponible, se emprende

una obra de aliento portentoso, levantando presas, construyendo canales y

acequias, tendiendo tuberías, y, cuando las presas ya no bastan, perforando

pozos e instalando potentes bombas que van a buscar el liquido en las

profundidades de la tierra. Así llega la isla a exportar la mitad de las 250.000

toneladas de frutos que envía a los mercados de Europa el Archipiélago; y a

importar cantidad parecida de alimentos, manufacturas y toda clase de artículos,

que pueden ser adquiridos en el rincón del mundo que más baratos los ofrezca, e

importados sin que los derechos arancelarios los encarezcan, gracias al régimen

de Puertos Francos, que viene a ser, de este modo, factor esencial en la vida

económica del país.

Y si ya en pasados siglos la situación atraía a las islas las naves que iban o venían de las Indias de Occidente, ahora que el multiplicado tráfico de los mares, y el ensanchamiento del mundo, han colocado al Archipiélago en una encrucijada de las rutas de Europa, América,

África, y aún Asia y Oceanía, y que el puerto ofrece amplio cobijo a los caminantes del océano, crece como la espuma, ya lo hemos visto, el número de los buques que hacen allí un alto en su jornada para reponer el combustible, en cantidades que llegan a 800.000 toneladas por año, primero solamente de carbón, después también de petróleo.

En el cuerpo físico de la ciudad se ha venido produciendo, entre tanto, una transformación asombrosa. Cuatro kilómetros separan a la población del puerto de la Luz. Cuatro kilómetros de desiertos arenales, aunque de terreno llano por fortuna. En el mismo puerto surge un nuevo centro urbano que llegará a albergar 25.000, después 30.000 habitantes. Y los arenales intermedios se pueblan de viviendas, de fábricas y almacenes, de parques deliciosos, de bellas y alegres barriadas residenciales con trazado de ciudad jardín, hasta llegar a formar el conjunto -el núcleo primitivo, la zona intermedia y el puerto- una sola ciudad. Una ciudad que todavía en 1865 contaba tan solo con 14.233 habitantes, y sesenta años más tarde alberga 75 u 80.000 -y que habría de seguir creciendo con vertiginoso ritmo, hasta llegar en estos días a contener 100.000 y 120.000 en todo el término de su municipio.

Ahora, si. Ahora ya no puede retrasarse la restitución de la capitalidad, que acaso antes habríase producido de no mediar el crítico periodo de la primera guerra mundial. Ya existía, de hecho, la división administrativa. Pero la vitalidad de la ciudad exigía la consagración oficial de su jerarquía. El 21 de septiembre de 1927, un Real Decreto divide el Archipiélago

en dos provincias, y Las Palmas es designada capital de la de su nombre, que agrupa las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

-----------------------------------------------

Santa Cruz de Tenerife, entre tanto, en modo alguno se había dormido sobre sus laureles. Si Las Palmas construye su puerto, Santa Cruz amplía el suyo, que hasta entonces era poco más que "una escollera de piedra perdida", para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Y aunque no resulte disponible tanta capacidad de atraque como en Las Palmas, acaso porque razones técnicas lo dificulten, recibe, sin embargo, casi 4.000 buques, sin contar los de vela, con cerca de diez millones de toneladas netas, en 1912; y registran ocho millones y medio de toneladas netas los que lo visitan en 1927-29.

Al conjuro del puerto y del mar, se produce simultáneamente en Tenerife la misma transformación que en Gran Canaria. Surgen los mismos nuevos cultivos; realízase idéntico esfuerzo fabuloso para captar el agua

necesaria, en cuya empresa ocupan aquí las largas galerías horadadas en las montañas el lugar de los pozos de la isla hermana; florece el mismo intenso comercio de exportación é importación; desarróllase parecido tráfico de suministro de combustibles a los enjambres

de naves visitantes; fluye la misma caudalosa corriente de riqueza. Crece la ciudad y se extiende en nuevas barriadas, se embellece con avenidas sombreadas por frondosa arboleda, bordeadas de hotelitos o lujosas residencias y de jardines perennemente florecidos. Y llegan a 70.000 los habitantes de su término municipal, y aún seguirá creciendo... Por eso ahora Las Palmas recibe la jerarquía de capital sin que Santa Cruz pierda la suya como antaño la perdiera Las Palmas. Porque si la ciudad de Gran Canaria ha sabido ganar, por la ruta del mar, el galardón, la de Tenerife ha sabido, por la misma vía, conservarlo.

Y las dos ciudades de nuestra historia siguen su camino. Lo que pudiera no haber pasado nunca de una

estéril disputa sobre vanas cuestiones de preeminencia, o haberse convertido en un permanente estado de envidiosa suspicacia que llegase a corroer el organismo vivo de las dos ciudades, desemboca en noble emulación. estimuladora de incesantes progresos. Alcanzando ya alto nivel en el aprovechamiento de la agricultura de exportación y su comercio, comienza la etapa industrial. Y aunque ésta no haya hecho más que comenzar, también aquí todo lo alcanzado debe al mar su existencia, y lo previsto o soñado su

viabilidad. Así, la pesca, la industria marítima por excelencia, multiplica por seis ú ocho sus

cifras anteriores; y si en este aspecto va Las Palmas en cabeza, también Santa Cruz de Tenerife intensifica el trabajo de su flota pesquera y de sus factorías. Si Las Palmas levanta sus varaderos, sus fábricas de tabaco, fósforos, cerveza... Santa Cruz monta las suyas de tabaco, productos químicos, jabones, calzados... Industrias todas que, al igual que otras que también se desarrollan en las dos poblaciones, sólo gracias al mar prosperan, porque sobre las aguas les llegan las materias primas, y hasta las mismas fuentes de energía -carbón y petróleo- al amparo de la situación marítima del Archipiélago, del tráfico de sus puertos y de su régimen arancelario de franquicia.

Y si la capital de Tenerife erige una refinería de petróleos, que servirá, ante todo, para facilitar el suministro a los buques visitantes, conservando así para la ciudad su rango como puerto de tránsito cuando el combustible líquido va ganando terreno al carbón como alimento de las naves, en la de Gran Canaria se instalan con el mismo fin enormes depósitos... Y Las Palmas amplía y perfecciona aún más su espléndido puerto, hasta dejarlo preparado para que en el futuro pueda aspirar a nuevos y más altos empeños industriales y mercantiles. Y Santa Cruz de Tenerife trabaja sin tregua para mejorar y engrandecer el suyo...

Por haber sabido los isleños hacerse dignos de los dones del mar, en lugar de una provincia y una capital, hay ahora dos provincias y dos capitales, mucho más ricas, populosas y florecientes, cada una de ellas, que antes lo fueran la provincia y capital únicas, y llamadas a todavía más altos destinos.

-----------------------------------------------

El hombre de tierra adentro enamorado del mar, a quien el Señor, generoso, concedió vivir un tiempo rodeado de las ondas y ahora permite morar del mar a la orilla, vuelve los ojos hacia el niño de tierra adentro que a la costa no se había asomado. Y piensa que aquel niño, antes, aún, de conocer el mar,

conocía ya su belleza. Y piensa que son legión los espíritus que, sin haber contemplado el mar, presienten su hermosura; y que

el mar conocen, aún los más dormidos, comprenden su belleza. Pero piensa también que muchos de esos espíritus -lo mismo que los nacidos tierra adentro que de los criados en

compañía de las olas- no perciben con igual claridad la gravitación fabulosa del mar sobre el

destino de los pueblos. Y quisiera que a todos los adolescentes y jóvenes de España se contasen, para aclarar los amplios conceptos sobre el comercio, los puertos y las naves, historias sencillas como ésta, que él ha intentado relatar, de dos ciudades españolas isleñas que deben al mar su grandeza, como se la deben otras ciudades peninsulares hermanas que pudieran servir también de ejemplo. Historias que no recuerda que de adolescente o de joven él escuchara.

Nació en Astorga (León), el 31 de Julio de 1909.

Estudió el bachillerato en el colegio de los padres Agustinos de León, y la

carrera de Derecho en la universidad de Valladolid, por la que se licenció en

1930.

En 1936 ingresó por oposición en el cuerpo especial facultativo de Técnicos Comerciales del Estado con el número 5 de su promoción.

Tras el paréntesis de nuestra guerra civil, tuvo a su cargo el departamento de Canarias del Ministerio de Industria y Comercio.

En 1941 se convierte en el primer Delegado Regional del Ministerio en Santa Cruz

de Tenerife, donde permanece hasta 1944, en que debido a la política de su Ministerio ante la pérdida de funciones que supone la creación de la Junta Económica de Canarias,

es trasladado como Delegado Regional a Málaga donde permanece hasta 1946. En ese año, y una vez restablecida la "normalidad económica" en las provincias canarias,

es destinado de nuevo a Santa Cruz de Tenerife, donde permanece como Delegado del Ministerio de Comercio

hasta 1961 en que es trasladado a Madrid donde desempeña diversos puestos técnicos.

En 1967 es nombrado Consejero Comercial de la Representación Permanente de España ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra (Suiza), donde permanece hasta 1972. Como Consejero Comercial en Ginebra

formó parte en 1968 de la Delegación española que asistió a la II Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD/CNUCED)

que tuvo lugar en Nueva Delhi (India). Finalizada su estancia en Ginebra, es designado nuevamente, y por tercera vez en su carrera administrativa,

Delegado Regional del Ministerio de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, puesto en el que le llega la jubilación reglamentaria en

julio de 1979.

Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 4 de Octubre de 1980.

Entre los diversos títulos y condecoraciones podemos destacar la de Comendador de Número de la Orden del Mérito Civil, Comendador de la Orden de Isabel la Católica, miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Santa Cruz de Tenerife, Agente Comercial de Honor por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Medalla de Oro de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y Famoso -79 del Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife.

Publicaciones:

- La Guerra y la Economía Canaria. 1942

- Las Islas Canarias, Estudio Geográfico-Económico. Notas sobre la Tierra y los Hombres. 1947

Francisco Alonso Luengo estuvo casado con María Luisa Panero Torbado, con la que tuvo seis hijos, de los que sobreviven cuatro: Juan José, María Luisa, María del Rosario y Paulino

Emilio.

Copyright © 2006-2008, Paulino Alonso Panero. Reservados todos los derechos.

Última revisión:

12-08-2009.

DHTML Menu By Milonic JavaScript

|